低コストで作るプチリフォーム大作戦

突然ですが、今住んでいる(借家)の洗濯物置き場はこんな感じになっています

↓

(半屋外)

(半屋外)

雨が入ってくるし、風もビュービュー感じるし、外から丸見えなんです( ;∀;)

夏は涼しくていいんですが、冬は激寒です。(笑)

なのでプチリフォームしたいとおもいました。

スタイロフォームってなに?

一般住宅を作るときに壁や床の中にはめ込まれている断熱材の事です。

ホームセンターでも売っているので一般の方でも手に入れる事が出来ます。

素材は発泡スチロールの進化版と言われています。

皆さんが知っている白い発泡スチロールと違うことは

- 熱を伝えにくいという性質を持っているので断熱効果がある。

- 厚みのサイズが豊富です。

- スタイロフォームは発泡スチロールと違って切った時にがクズがポロポロする事はありません。

はんだごてでスタイルフォームを溶かしてレンガ風DIY

はんだごてって何?

本来の使い方は配線部分を結合して電気回路を製作するために使用する電気工具です。ペン先のような形状になっていて電気加熱させてることが出来ます。

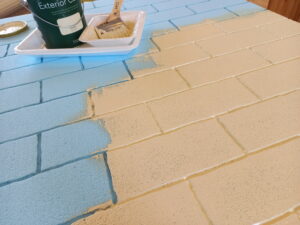

はんだごてを使ってレンガ模様を作る手順

1)スタイロフォームにレンガ風になるように下書きします。レンガの幅や高さで

全体的に見たときの見え方が変わるので、最初にどれぐらいのタイルのサイズ

にするか計画を立てる事をおすすめします。スタイロフォームに下書きをする

ので油性ペンを使用します。(なので一発勝負になります)

2)下書きで書いた所をはんだごてで、溶かしていきます。はんだごててゆっくり

書くと深く掘れて、はやく動かすと浅く掘れます。スタイロフォームが溶ける

と悪臭が出るので換気する事は忘れないで下さい。

3)塗料を塗ります。スタイロフォームは水性のペンキであったら塗ることが出来

ます。水で薄めると弾いてしまうので薄めないで塗ります。完成物を外に設置

する場合は屋外用の水性ペンキで塗って下さい。塗る素材がスタイロフォーム

なので乾くのに丸一日かかるので気をつけて下さい。

2×4材を使ってスタイロフォームを固定する柱を作る

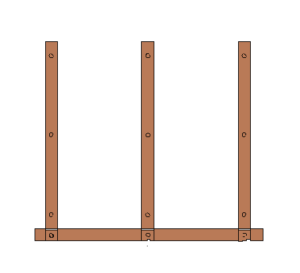

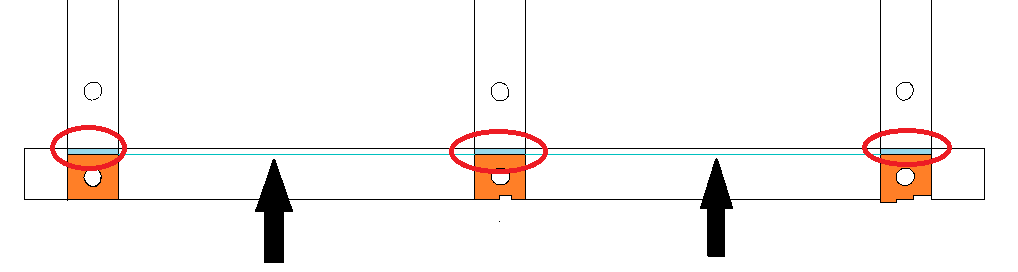

柱の全体のイメージ図

(図1)

(図1)

柱は2×4材を4本使います。(縦に3本、下は横にして1本)柱に穴をあけて、針金で金属製のルーバーに固定する作戦でいきます。※図の柱についている〇表示は柱と金属製ルーバーを固定する位置です。

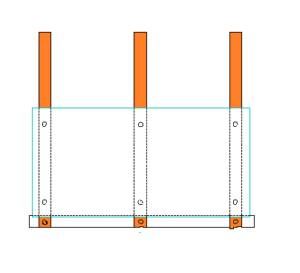

柱にスタイロフォームを取り付けるイメージ

(図2)

(図2)

↑オレンジの色はスタイロフォームを固定する為に、柱に1×4材を取り付けます。水色の線はスタイロフォームを表しています。

(図3)

(図3)

(図2)の上から1×4材で抑えるように固定していきます。オレンジ色が1×4材です。上の部分はビスで固定して、下の赤い部分はビスで固定できないので針金で固定します。

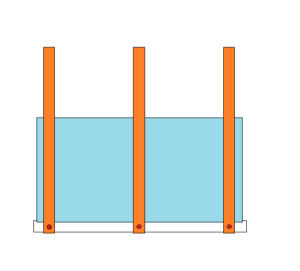

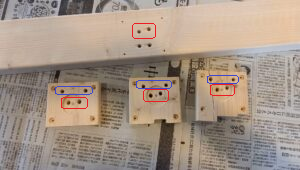

下の横の柱について

赤丸で囲われた部分は、下の横の2×4材の柱に1×4材(オレンジ色部分)を1cmほど短くした事を表しています。オレンジ部分の1×4材にスタイロフォーム(矢印の水色の線)が乗る感じになります。横柱の2×4材とスタイロフォームが重なるので風が入ってくるのを防ぐことが出来ます。

↑下の柱を固定する所はこんな感じで10㎝位の深さがあります。

後から1×4材でスタイロフォームを挟んでビスで止めようと思っても溝があるうえに狭いので出来ません。

なので鉄のルーバーで柱を固定するのも針金で行い、最後にスタイロフォームを1×4材で挟むときの固定も針金で止めました。

↑赤丸で囲ってある部分は金属製ルーバーと柱を針金で固定する為の穴です。

↑赤丸で囲ってある部分は金属製ルーバーと柱を針金で固定する為の穴です。

↑青で囲まれた部分は、後から1×4材を抑えて固定する(図3)ための針金を通す穴です。溝を掘り針金が収まるようにトリマーで掘りました。

↑青で囲まれた部分は、後から1×4材を抑えて固定する(図3)ための針金を通す穴です。溝を掘り針金が収まるようにトリマーで掘りました。

黄色の枠で囲まれた部分

(右側)

(右側)

(真ん中)

(真ん中)

(左側)

(左側)

金具やボトルがあるので柱に取り付ける1×4材にあたってしまう所が出てきてしまいます。右、真ん中、左、それぞれ、金具やボトルが当たってしまう所が違うので形に合うようにノコギリでカットしました。

次回は柱づくりのカットから塗装の時のポイントやスタイロフォームの固定の仕方を具体的に紹介していきたいと思います( ´∀` )

コメント