引き出しの設計

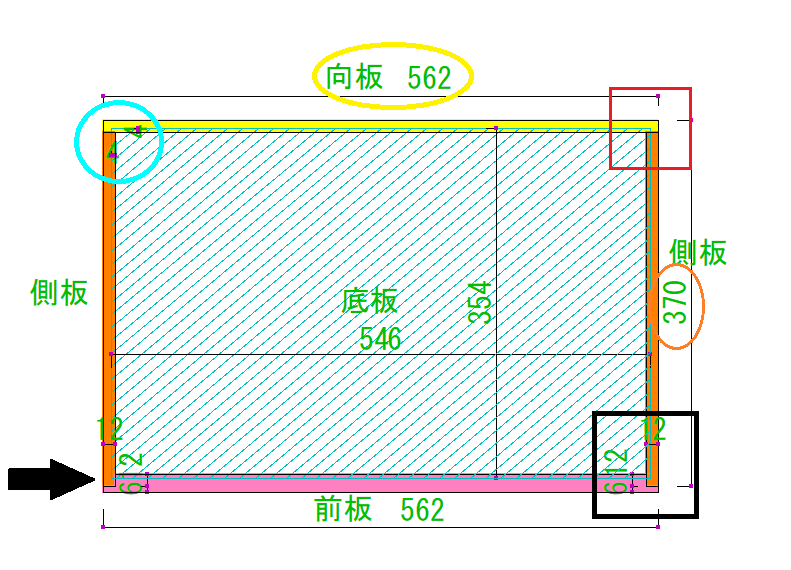

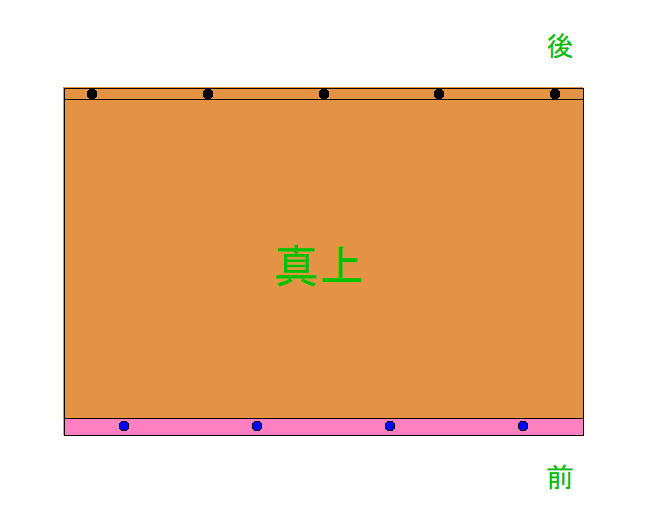

※図1は引き出しを真上から見た図です。

ピンク色と黒色囲い・・・前板はパイン集成材です。前回のページ(カップボードの設計2)でカットした物を使用します。前板は裏側をトリマーで【幅12㎜】【深さ12㎜】に掘る。

黒矢印・・・前板をトリマーで加工することで、ビスで固定する時に側板面から打つ事が出来る。トリマーで加工をする理由は、前板にビスが見えないので綺麗な仕上がりになる事と、引き出しを引く方向と違う方向でビスを打つ事で強度が上がります。

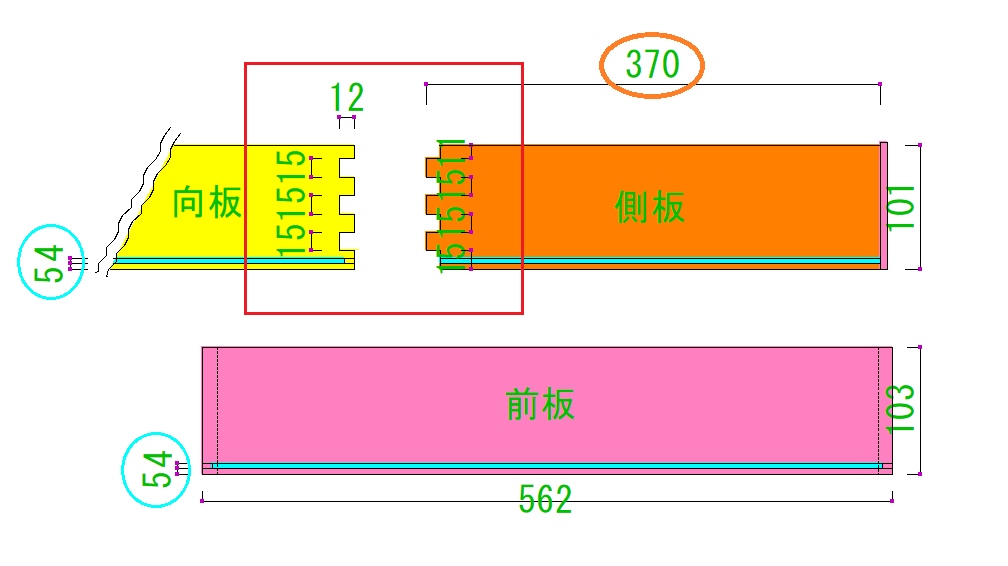

オレンジ色・・・側板はファルカタ合板を使います。引き出しの奥行の寸法より、側板の長さは1㎜短く設計しました。※理由はギリギリで作ってしまうと引き出しだけ飛び出てしまう可能性が出てくるので逃げを作りました。【高さ101㎜×長さ370㎜】を2枚です。

黄色・・・向板はファルカタ合板を使います。長さは562㎜なっていますが、1㎜短くすることでスムーズに引き出せるようになります。なので【高さ101㎜×長さ561㎜】を1枚用意します。

赤色囲い・・・あられ組の設計図になります。トリマーを使って加工していきます。

水色の斜線・・・底板は4㎜厚のべニアを使います。前板、側板、向板、を4㎜の深さでトリマーで溝を作りべニアをはめ込んでいく構造になります。底板の寸法は内寸+4㎜+4㎜となりますが、底板の寸法を溝の深さと丁度にしてしまうと、組めなくなる可能性があります。なので、1㎜短くしておくことで逃げを作り、組みやすくなります。図1は【奥行き354㎜×横546㎜】になっていますが、【奥行353㎜×横545㎜】を用意します。

水色・・・トリマーで前板、側板、向板、の内側を5㎜残して4㎜のビットで深さ4㎜で掘っていきます。

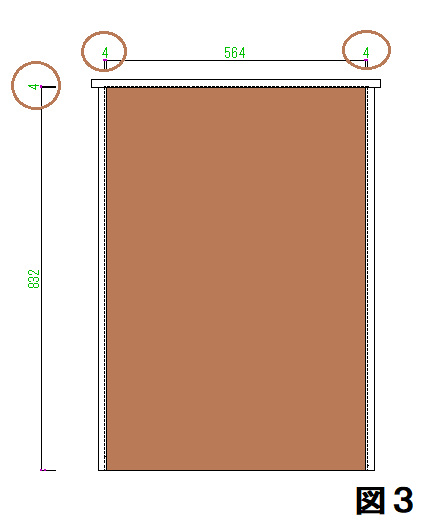

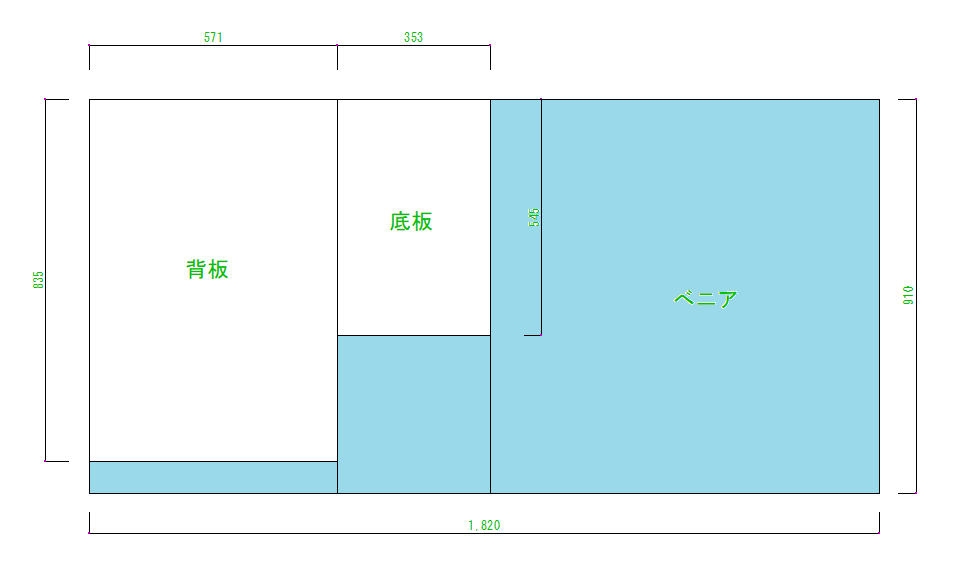

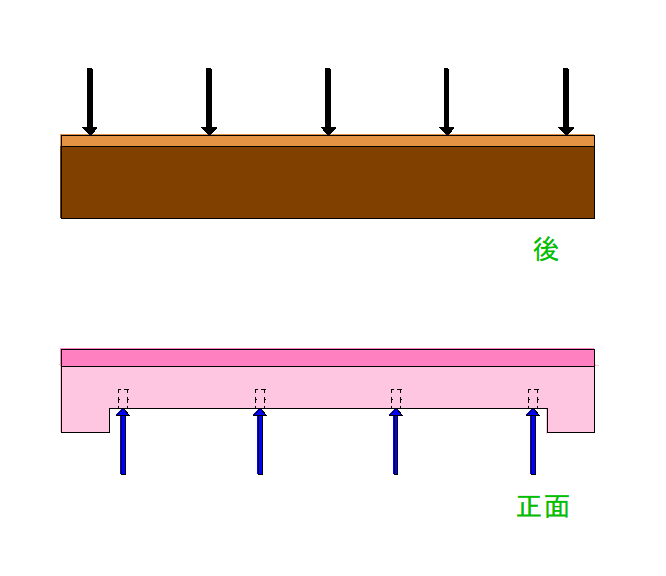

背板の設計

カップボードの裏側の図になります。茶色は背板になります。

カップボードの設計1のページでも説明しましたが、背板は4㎜のべニアを使用します。天板と側板に、トリマーで4㎜のビットで深さ4㎜で掘り、べニアをはめ込む構造になります。べニアの寸法は【横564㎜+4㎜+4㎜-1㎜=571㎜】【高さ832㎜+4㎜-1㎜=835㎜】用意します。

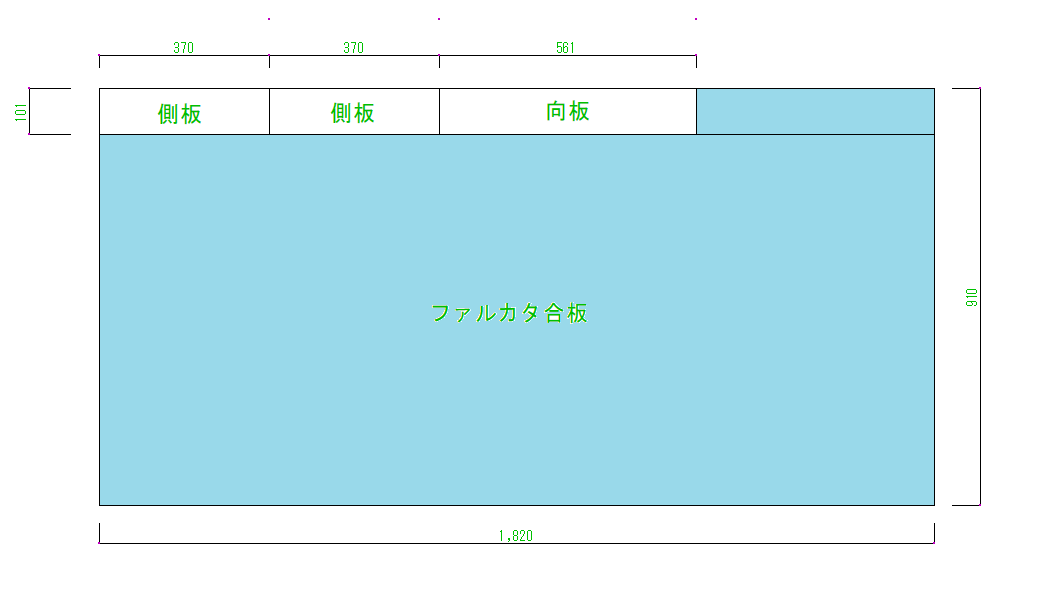

ファルカタ合板のカット計画

私は、以前にファルカタ合板を使って棚を作った残りの端材で作りましたが、購入するとかなり端材部分が残ってしまいます。ファルカタ合板910㎜×1820㎜の材で1200円位です。

軽いファルカタ合板を使って引き出しを作った方が良いですが、重い引き出しになるとは思いますが、針葉樹合板の端材部分で作っても良いかもしれません。

4㎜のべニアのカット計画

4㎜厚のべニアは910㎜×1820㎜の材で500円位で購入できます。

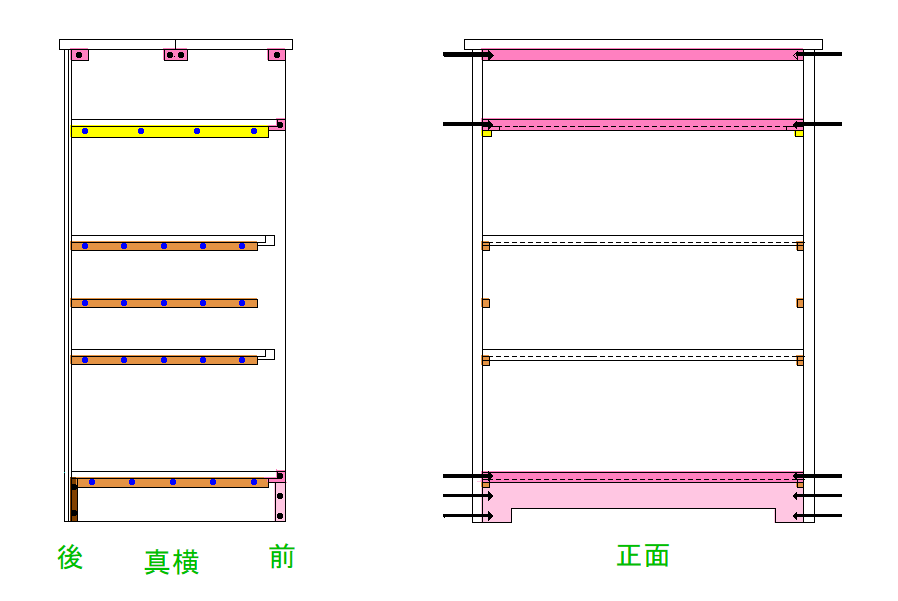

ビスを打つ場所を決める

側板からビスを打つ場所

黒矢印は側板からビスを打ちます。側板の黒丸はビスを打つ場所で、事前に10㎜のダボ穴をあけておきます。

ピンクはパイン集成材を表しています。

側板の内側からビスを打つ場所

青矢印は側板の内側からビスを打ちます。

黄色はパイン集成材で作ったすり板を支えるアングルの様な固定材です。青丸はパイン集成材(黄色)に10㎜のダボ穴をあけて、側板の内側からビスで固定します。

薄茶色は針葉樹合板で同じように10㎜のダボ穴にあけて、側板の内側からビスで固定します。

濃い茶色は底板を支える後ろ脚の様な役割の板です。側板からビスで固定します。

※側板の内側から固定する場所(青丸、青矢印)を作る事によって、側板からビスを打つ場所(黒丸、黒矢印)を減らす事が出来るので綺麗な仕上がりになります。

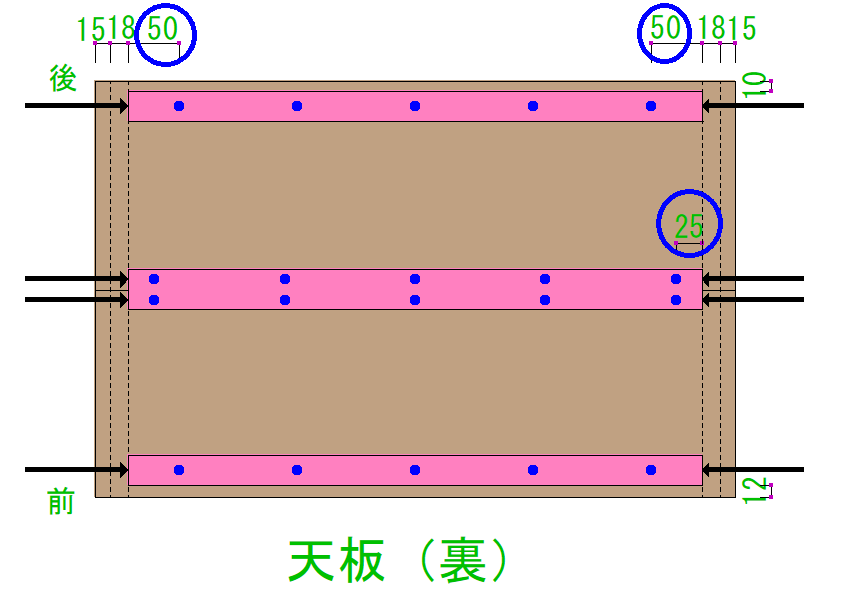

天板部分のビスを打つ場所

205㎜×630㎜の天板(パイン集成材)2枚を40㎜×564㎜のパイン集成材の棒(真ん中のピンク色)にビスを打って1枚の天板を作ります。

青色はピンク色のパイン集成材の棒にダボ穴をあけて、天板の裏側にビスで固定します。

黒矢印は側板からビスで固定するのではピンク色のパイン集成材の棒から天板にビスを打つ位置は端から50㎜内側に打つようにします。※側板から打つビスに当たらないようにするためです。

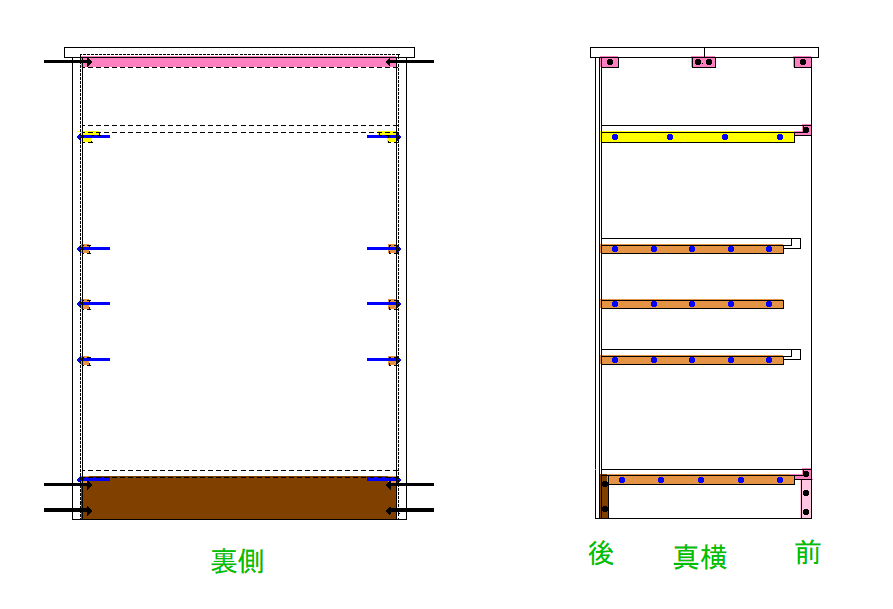

底板部分のビスを打つ場所

青丸、青矢印・・・正面の底板の下の飾り板(薄いピンク色)は下から20㎜の深いダボ穴をあけて底板に固定していきます。

後ろの底板の脚の代わりになる板(茶色部分)は底板の上からビスで固定します。

※両端のビスを打つ位置は後から側板に固定する事も考えなければいけないので、内側にしておきます。後ろの底板の脚(茶色部分)の両端のビスの位置は端から25㎜内側に打ちました。(黒丸)

組み立てる順番

先に底板の部分、天板部分、棚部分を作ってから最後に側板に固定していきます。

↑底板部分の組み立てはこんな感じです。

天板部分はこんな感じです。

棚板部分はパイン集成材を針葉樹合板の厚み分トリマーで削って断面を隠していきます。

棚板部分はパイン集成材を針葉樹合板の厚み分トリマーで削って断面を隠していきます。

↑底板部分とすりざんを側板に固定します。

↑底板部分とすりざんを側板に固定します。

↑背板部分をトリマーで掘った溝にはめ込みます。

↑背板部分をトリマーで掘った溝にはめ込みます。

天板部分を側板に固定したら本体部分が完成します。

コメント